まぁいろいろありますが、たまには更新しておきましょう。

なんかこう、みんな無責任になったなぁと思うのですわ。自分の言動に責任を持ちましょうや。云うだけ番長が多すぎる気がしますねぇ。困ったもんだわ。本当に。

まぁいろいろありますが、たまには更新しておきましょう。

なんかこう、みんな無責任になったなぁと思うのですわ。自分の言動に責任を持ちましょうや。云うだけ番長が多すぎる気がしますねぇ。困ったもんだわ。本当に。

このサイトも、公開部分と非公開部分を作ろうかなぁと思い始めています。うまくいくかはわからんけど研究してみます。

定期的にでてくる話題なので、それがなぜ実現しないのかを論じておこうと思います。よくありがちなグチとしてナースコール頻回の利用者に振り回されるあまり、一回あたり100円とかとったら、利用者が自制してナースコールを押すのを控えてくれる上に、介護施設の収入になってラッキーではないか?更に発展すると、たくさんナースコールをとった職員をカウントして、それを評価するのに使えるんじゃないかなんていう人もいます。

これはありえない話です。それを今から説明します。

例えば利用者が一回のナースコールを押したら100円ぐらい取られるとしましょう。ということはその利用者は自分のお金の金銭管理ができることになります。使った額を把握して自分の財産の範囲内でナースコールを押すことになるのですから。介護施設に入所する利用者で金銭管理を完璧にできる人ってまずいません。そういう方は多分介護施設に入所しなくても在宅で生活できるものと判断されるでしょう。

ナースコールが課金されたとしたら、今度は一回のコールで長時間ヘルパーを拘束し、なんでもやらせる可能性がありえます。猛烈ケチな方とかはやりそうです。一回分だからいいだろうと言われたらたまったものではありませんね。こういうことも防ぐ手立てがありません。

もう一つおかしいなと思うのは、ナースコール頻回に対して、何一つ分析を行っていないと思われる点です。照明のリモコンと間違っているのかも知れないし、時間感覚が失われているのかもしれない。それに対してナースコールが有効な手段とは言えない場合もありえます。定時巡回のほうがいいこともあります。一人一人を分析して、最適な支援を見つけ出すことは、介護職員の重要な仕事の一つ。これを放棄しているかに見えるんです。

さらには職員が不正を行う可能性が増すことです。ナンセンスコールと称して自作自演を行う可能性があることです。それでお金が取れるなら、やってしまう倫理感の低い人たちが出るでしょうね。特に職員の評価につながるのであれば、捏造する可能性は大いにありえます。それでいてお金とっていたら、それは詐欺じゃないでしょうか?

何かあったらナースコールを押してもらうようにすることが、入所施設での生活にはとても大切なことです。頻回ならその対策を考えるのが仕事。

なんだかんだで、このサイト放置してましたが、ちゃんと生きてましたね。やっぱりちゃんとお金払っててよかったな。コストと言っても年間1万円ちょっとってところです。一ヶ月1000円いかないぐらい。だからまぁ許してもらっています。

車は平成10年式ブルーバードから平成16年式のサニーになりました。動かなくはなかったんですが、アチコチ配管周りに水漏れ、油漏れが目立ちはじめまして、乗り換えました。少しサイズは小さくなりましたが(1800→1500)快適に乗っています。なかなか軽快でいい車です。しばらく遠出できなかったんですが、このまえ千葉県房総半島一周してきました。

ワードプレスから離れていた間にはじめてたのはツィッターかな。一応アカウントにこのサイトを乗せてはあるんですが。こちらです。@eu14mt1800ff

ツィッターでもまた興味深い議論がたくさんありますね。ああでも昔ここに自分のツィッターをまとめたりしてたっけか。

3年ぶりかな

認知症高齢者は、感覚器官からの情報も正しく処理できず、自らの生理的衝動をぶつけたり、暴力になってしまったりして混乱している。これに対してはどのように対処していくべきなのだろうか?

私は認知症高齢者に対しては、職員、家族などの支援者が仮人格を決めてしまい、それに則った行動をすることで、認知症高齢者の人格を再構成できるのではないかと考えている。高齢者はたくさんの人生を生きていて、様々な役割を果たしてきたことが多いから、想像力を膨らませれば。いろんな定義ができるだろうと思う。

特に施設などでは、いろんなスタッフがいるのだから、それぞれの知見をつなぎ合わせていて、認知症高齢者がどんな人だったか考えてみるといい。生活歴から正解を導き出そうとするのではなく、スタッフの私見でかまわないのである。むしろそちらのほうが仮人格にリアリティがまして、周りの反応が自然になるだろう。

認知症高齢者は今を生きるツールを失っている。それを如何にして回復させるかが、支援者の腕の見せ所であろう。仮人格はそのための定義、脚本と言ってもいい、スタッフと高齢者は役者、地域は観客である。わたしはこれこそバーちゃんリアリティと名付けたい。高いVRゴーグルがなくてもいつでもできるのである。

仮人格を与え振る舞っているうちに、どんどん仮人格から逸脱し、その人らしさを発揮していくのだ。そうなって安定していったら、その人格はその方のものだと思う。人間には膨大な情報が蓄積されているので、それを再構成すれば、日常生活を送る程度の人格を回復させるに充分である。環境をどう整えるかの問題は残るけれど、関係性の構築が容易であるならば、そんなに難しくはないとは思う。

認知症ケアはいつもドラマチックな劇場なのである。

その方はどんな方だと思う?っていうやり取りから全ては始まる。

あまり文句ばっかりいっていてもしょうがないので、多少は建設的なことを書いてみようと思う。私は介護職員10年目、それ以前は登録型の派遣でいわゆるIT土方といわれる現場作業員として食いつないでいた。その経験から、介護業界における派遣の現状とその課題、さらにはその先の展開を考えてみることにする。

まず、現状の介護業界においては、派遣社員はあくまでも割高な欠員補充としてしか機能していないようだ。人材の品質は保証されなくてもしょうがないという感じ。とりあえず介護報酬の請求のため、頭数を揃えておこうという考え方でしかないようである。

人材派遣契約というのは、あくまでも一時的なものであって、恒久的なものではない。一時的に夜勤要員が足りないから手配するとか、産休の代理とかそういう使い方が本筋である。よってある程度の年月がたてば、派遣先への直接雇用を打診されるのは当然のことである。

同じ給料であっても、マージンが30%程度あることは珍しくないので、手取りは10%あげても、派遣会社に払うよりは得になることが多い。これがごく一般的な派遣の使い方である。

ワタリといわれる職人タイプを目指すのであれば、業務そのものを請け負うアウトソーサーを目指す方向になる。運転業務なんかは昔からそうだけど、介護現場における特定の分野に秀でたプロフェッショナルになることだ。排泄介助、食事介助、睡眠介助、入浴介助のエキスパートになることで、どんな施設でも品質の高いケアを提供できれば、それなりのコストを払う意味もあるだろう。教育要員としても重宝されるかもしれない。でもこれは自己研鑽が不可欠だろうと思う。

将来的には人材派遣会社が業務そのものを請け負う会社になっていく可能性もある。人材教育専門特化することで正社員の研修を請け負ったりする可能性もある。派遣会社が機密保持契約を結び、そのノウハウを一般化することができれば、これは大きな商品になっていくだろう。これには派遣社員のコミュニティが必要不可欠だが、機密保持のルールだけはしっかりしておかないと単なる情報漏洩になってしまう。でもこれによって業界のスタンダードができていく。

そういった流れはすでにSNS上にその萌芽がある。個人情報に配慮しつつ、特定されない形での情報公開は地道に進んでいる。こういった文脈のなかで介護業界における派遣は理解していくとよいと思う。

なぜ?年次有給休暇は取得できないのか?

これか結構単純な理由である。その企業なり、組織なりが人件費の予算を組むときに、有給取得を前提に予算を組んでいないからだ。単純にそれだけのことである。大抵年次で予算は組まれるものだから、その時点で有給休暇をとれる日数のトータルは決まっている。現在の日本経済の常識は50%の取得にとどまっているのは、その程度の取得で、予算を組んでいるからである。それで決算を切って利益を出しているのだ。

だから有給休暇を取得させるには人件費の予算を決める段階で考えてもらえばいい。少なくとも1年しっかり働く前提でないと、やはり取得は難しいと思う。その程度の話し合いすら、現在の労使ではできていないのが現状だ。そのために経営者はどんぶり勘定でちょっと多目に人件費を積んでいるにすぎないのが現状。労働者側としては年間スケジュールとして、何日有給休暇をとるかを届け出る必要があり、それを前提に経営者は人件費予算を決定せねばいけない。

この取り決めがきちんとできていれば、有給休暇取得に理由を聞く必要もない。大体大枠で決めてあれば、予算や人員が苦しくなることはないはずだ。そもそも論として、いきなり明日有給休暇で休みますって言う前に、どのくらいの有給取得なのかを管理職と合意形成がされていれば、有給休暇取得に関わる不満は解消できる。

私は大体一ヶ月1日でお願いしている。まあ年間12日の消化になるわけで、まあまあのペースである。有給休暇と所要による欠勤は分けて考えるべきものだと思う。

経営者なり管理者なりは、人件費の予算を組む段階で、労働者が今後1年どんなペースで有給休暇を取得するかヒヤリングし、どれぐらいとれるかを明示すべきなのかと思います。このルールが確立すれば、有給休暇取得は常識になったと言えるだろう。

介護業界では、ロボット化することで介護負担を軽減し、少ないスタッフで介護施設を経営しようとしている。これを実現するプロセスをずっと考えていた。これには二つのアプローチが考えられる。

1・利用者側のアプローチ

2・スタッフ側からのアプローチ

である。どちらもやることはおなじである。障害を持つ人が操作しやすいロボをつくるか、介助しやすいロボを作るかの違いでしかない。

音声入力、手持ちのタッチパネルを使って、座ったまま家の機械を操作する仕組みがまず考えられる。電気をつける、消す、テレビをつける、消す、食事を用意する。車イスへ単独移乗をする。布団をかけるなどの作業を、障害を持った高齢者が操作することでできる仕組みがあれば、必ずしも介助者不要で、独り暮らしをすることができるだろう。排泄に関しても同様である。ベッド→車イス→トイレへの移乗が完全自動化していれば、介助者なくして独居で生活することは可能だろう。食事は、宅配、配膳さえできればいい。こういった住宅を作ることが、高齢者の独り暮らしに必要になってくる。

介助側で考えるならば、パワードスーツにより、重たい方の移乗を用意にすることが考えられるが、これには免許制度が必要になるかもしれない。事故を起こせば、介助者も利用者も大ケガで障害を負うなんてことにもなりかねないから。すでに電動車イスの事故は密かな問題になっている。

ロボット化で効果が見込めるのは、記録、情報収集、分析の分野だ。そのまま請求処理に回す枠組みを作れば、無駄な業務が一気に減る。スタッフの業務をなるべく止めずに自動的に記録を行う仕組みをどうやって作るかが鍵になる。なんにせよ利用者の自立支援の枠組みなしに、介護負担が軽減することはあり得ない。

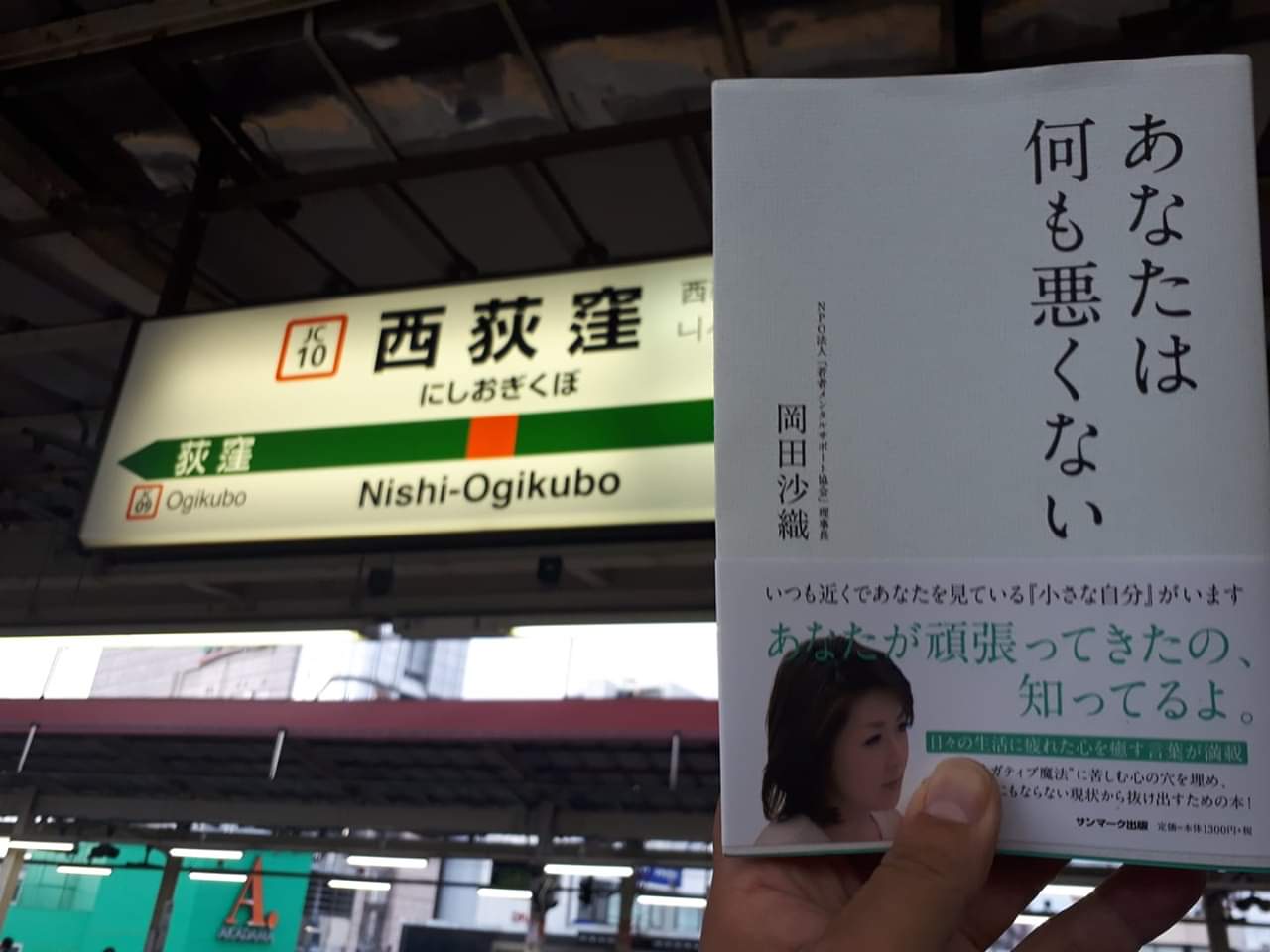

この方と少しだけやり取りさせていただいたが、本当に素晴らしい方である。この人への協力はそのまま社会貢献になると思っている。それぐらい、今、苦しんでいる人たちへ手をさしのべている人だ。

この方と少しだけやり取りさせていただいたが、本当に素晴らしい方である。この人への協力はそのまま社会貢献になると思っている。それぐらい、今、苦しんでいる人たちへ手をさしのべている人だ。

暖かで落ち着いた声。穏やかで冷静な視線。こういう人が苦しんでいる人を救っていくんだろうなあと思う。スッと心のブロックを解除するような、そんなふるまいが自然にできる方である。

リアルに岡田沙織さんの声を聞きたい方は、毎週水曜日16時から渋谷クロスFMにて生放送が聞けます。渋谷クロスFM

アマゾンからはこちら。

私もこの本を読んだが、究極のリアリズムだと思った。困難な状況を乗り越えて一歩を踏み出すには、こういうスタンスで望む必要があるのだなと学ぶことができた。気づいてみたら、あ、そういうことなんだというぐらい簡単なことなんだけれど、なかなかに、それを認めたがらない常識や、固定観念といったものが邪魔をする。自分がどう回りの状況を認識し、一歩一歩踏み出していくのか。そのヒントはどんな人の前にもあって、それに気づかないだけなんだなと。いや、あえて気づこうとせずに、苦しみ続けてしまったのかもしれない。

私のなかで古びた心理学の知識、知見が、久しぶりに顔をだし、また新しい本も読みたくなってきた。岡田沙織さんはかなりしっかりと勉強されておられるなと、読書中に感じた。心理学で言うところの自我、超自我等の考え方も、さらっと出てきていたように思った。大学1年生ぐらいで読むとちょうどいいんじゃないかと思う。

岡田さんのやろうとしていることが、組織化され、より多くの子供たちのもとへ届けばいいと思っている。それは社会を守る強い強い力になると思うのだ。だから協力したいと思うのだけれど、いかんせん、私もすぐには動けない。家族もいるし、仕事もある。でもそれでもできることはあるんじゃないか。そんな風にいつも思っている。

何かいいことをしたい。という人は数多い。でもどうしていいかわからないという人が大半だ。そんな方も、自分自身が穏やかになって街角を歩き、心地よい状態で過ごせば、それだけで人を助けることもある。助けられることだってある。疑惑と不信に染められてしまったこの日本で、一人でも多くの心が豊かになり、よい方向へと向くようになるといいなと思う。岡田沙織さんの取り組みはそんな一歩でもある。

単純に励ますことは簡単で無責任だ。今苦しんでいる状況をどう受け止めて、次に進んでいくか。それが求められているんだと私は思う。

一読をおすすめする本である。